こんにちは、エリマネこ編集部の田村です。アフターコロナ(まちづくり4.0)を見据え、先進的な取り組みをインタビューしながら、「アフターコロナのまちと賑わいを考える」対談シリーズ第2弾は、クリエイティブカンパニーである株式会社ロフトワークの加藤翼さんをゲストに、「オープンソースまちづくりの可能性」というテーマで、トークを行いました。

ロフトワークは共創とデザインを軸にしながら、複数のコミュニティ拠点の運営やまちづくりプロジェクトにも関わっており、加藤さん自身は渋谷にある未来共創空間「100BANCH」や、共創施設「SHIBUYA QWS(渋谷キューズ)(以下、「QWS」)」でコミュニティマネージャーを務めています。

またロフトワークでは、コロナショック後の2020年4月から、全世界から将来の都市像を募るFutureCityというプロジェクトもローンチしています。

これに象徴されるように、クリエイティブな力をつなぎ合わせて生まれる「オープンソースまちづくり」がこれからさらに進んでいくのではないか、そのような仮説のもと、クオル代表の栗原知己が、加藤さんとこれからのまちづくりの可能性を探りました。(進行:エリマネこ編集部・田村康一郎)

本記事はサマリーとなりますので、対談全体は動画もご覧ください!

渋谷のスペース休止から見えてきたこと

ロフトワークはコミュニティを中心とした多様なクリエイティブを手がける中で、よりハードを含めた行動や体験のデザインが求められていき、空間のプロジェクトが増えていったそうです。

そのような流れもあって、渋谷の100BANCHやQWSの運営も行われてはいますが、緊急事態宣言を受けて、これらのリアルな場は休館となってしまいました。ただ、その中で加藤さんにはある気づきがありました。

加藤さん「逆にリアルな場がないことで、コミュニティの強さが可視化された。」

例えば、QWSがコンセプトとしている「問いを立てる」ということを、毎週オンラインで会員と一緒に考えるようにしたところ、リアルだとつながりにくかった人がオンラインでは参加しやすくなったそうです。よりフラットでいい議論ができるようになったことが、今回見えた新しい光だといいます。

イベントと場の運営の考え方の変化

その他にも、イベント運営の仕方を見直す機会にもなったそうです。

オンライン化のポジティブな面やツールの進化はありつつも、やはり「偶然の出会いをどうつくるか」はリアルなイベントに比べて課題だと加藤さんはいいます。

ただ、緊急事態宣言が解除された後、オンラインとリアルの共存がしやすくなったという状況は生まれたといえるでしょう。

栗原もこう指摘します。

栗原「リアルとオンラインを組み合わせていく中で、イベントの企画力が求められていく。その橋渡しやコーディネートをする役割が出てくる。リアルとオンラインの中間領域における可能性が見えてきた。」

多様性とエッジを織り交ぜる

多様な人々が参加し、そこから共創を生み出すプラットフォームづくりを得意としているロフトワーク。

その秘訣はどこにあるのでしょうか。

加藤さん「多様性を包含することで、領域のエッジを織り交ぜていく。建築のソフトとハードは切り分けられがちだが、ロフトワークは運営もプロデュースもやって、双方のシナジーを生かしていく。さらにコロナでリアルとバーチャルという軸も増えてきた。そうするとソフト×ハード、リアル×バーチャルという軸の中で、いろいろなことを複合的に施策として打っていかなければならない。ある種の総力戦になってきている。」

そう加藤さんはいいます。

組織の中で、様々なスキルセットやノウハウを組み合わせて新しいアウトプットをつくるかが、クリエイティビティの源泉として大事になってくるそうです。

まちにクリエイティブな場がある意味

バーチャルな軸がクローズアップされる一方で、まちの中に拠点を持つことの価値について、加藤さんはこう語ります。

加藤さん「まちの中にQWSにしろ100BANCHにしろ、クリエイティブな人材が集まる場所があると、まちに対していろいろなプラスの影響があると感じている。新しいことをつくる敏感な目線を持っている人たちが集まっていると、自然にこのまちをアップデートしていきたいんだとか、この課題を解決したいというのが集まってくる。」

実際に渋谷では、区のサポートを受けつつ、実証実験的な取り組みによってまちのアップデートを試みているそうです。

幅広い接点から広がる活動

その過程で、最初はよそ者だった人たちも地域になかった視点や価値をもってくるというのが、重要なポイントだといいます。ロフトワークは、渋谷に20年拠点をおいて活動をしていく中で、自治体との信頼も積み上がっていきました。

また、省庁とも積極的に関わりを持つようになり、100BANCHで始まったユニークなプロジェクトから、人間関係やコラボレーションが生まれているそうです。

「人的ネットワークが強み」になっている、と加藤さんは語ります。

加藤さん「ロフトワークではもともとメンバーが個人でもいろいろと活動をしていて、いろいろな接点を持っている。ある種「公私混同」のような働き方をしているメンバーも多い。」

たとえば地元の商店会長と飲み友達であったり、劇場関係のつながりがあったり、そのつながりは多岐にわたるそうです。

オープンなプラットフォームから生まれる可能性

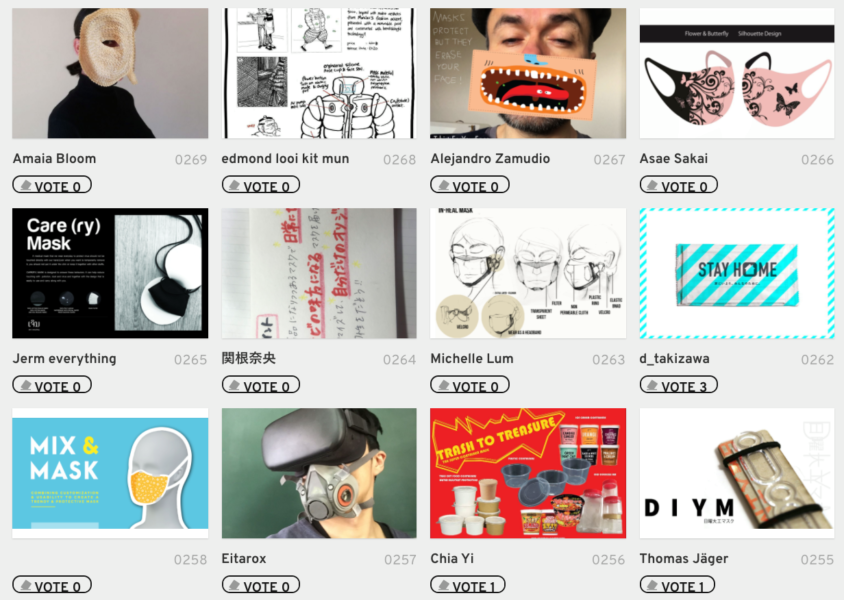

ロフトワークでは、様々なユーザーが世界中からアイデアを募れるAWRD(アワード)というプラットフォームを展開しています。コロナの状況を受け、AWRDを使った自宅での働き方のアワードや、マスクデザインのアワードが行われています。

加藤さん「コミュニティの幅はオンラインで広まっている。可能性がどんどん広がっていると感じている。こういうことをきっかけに、オープンソースで社会課題を解決しようというコミュニティができるのが大きいと考えている。それができてくると、これまでリーチできなかった層と一緒に新しいコラボレーションができる。」

オープンソースとローカルの接点

それでは、広い世界とオープンにつながっていくことが、地域レベルにはどう関係してくるのでしょうか。

加藤さん「オンラインの協働で得たナレッジが分散し、自律的に地域・社会に落ちていくと思っている。自分の生活圏の半径500mくらいのマイクロな世界の関係性が増した。」

実際、生活が変わったことで近所の飲食店とのつながりが増したと、加藤さんは感じているようです。それが、いろいろなアイデアの実践につながるのでは、という仮説をもっているそうです。

栗原もこう応じます。

栗原「一番ターゲットにしなければならないのは地元の人たち。日本のどこかの一地域の小さな分野の課題に対しても、世界のいろんな人から意見やアイデアが取れるということがあれば、ローカルとグローバルがつながる機会にもなるし、我々が課題解決できなかったこともいっぺんに解決できる可能性も広まってくる。」

これからのコミュニティマネージャー

ローカルな課題への向き合い方への可能性が見えたところで、気になるのがそこでどうコミュニティマネージャーが関わるかです。

加藤さん「コミュニティマネージャーの役割はこれからより大事になると思っている。マインドのレベルでコミュニティに所属している意識づくりだったり、モチベーションづくりだったり、それが強い炎として灯っていれば、リアルな場自体が閉じていてもみんな行動を続けるし、オンラインでもその熱量が継続する。その設計をちゃんとやれる人材がすごく求められる気がしている。その時に、ハードとソフト、リアルとバーチャルをどんな手段でも組み合わせられる人が求められると思っている。」

高画質でご覧いただく場合はこちら(PDFファイルが開きます)

対談を終えて

「オープンソースまちづくりの可能性」というテーマから、対談は多岐にわたりました。まさに、加藤さんが指摘したようなハードとソフト、リアルとバーチャルの領域を俯瞰しながら、それらが交わる可能性が見えたのではないかと思います。

領域を複合させる能力を持った人材が求められていくでしょうが、なかなかすぐには生まれないもの。加藤さんも栗原さんも人材育成という点を意識して、プログラムを手がけています。(加藤さん:BUFFコミュニティマネージャーの学校、栗原:エリマネスクール)

また、対談ではエリマネこで予想した「まちづくり4.0」の世界の、オンライン化とローカル化の2つの方向性が交わる形も見えてきました。まちづくりをバージョンアップさせるヒントが見えたのではないかと思います!

アフターコロナのまちと賑わいを考える対談シリーズ

Vol.01 「リアルの賑わいはオンラインに移行するのか?」

コメントはまだありません。